道德无涉领导与下属伦理建言的关系:有中介的双调节效应

本文是一篇公共选修课企业伦理论文,本研究基于社会信息加工理论探讨道德无涉领导对下属伦理建言的影响、路径和边界条件,从道德认知视角引入不道德宽容作为中介变量,并进一步探索组织伦理氛围和道德认同对道德无涉领导作用的调节效应。

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着我国市场经济的快速发展,商业组织面临的道德失范事件日益增多,如毒奶粉事件、瑞幸咖啡造假事件等。尽管国家治理机制和监管措施在此起着不可或缺的作用,但商业组织内部的伦理管理和道德自律显得更为关键。正如所言,“千里之堤毁于蚁穴”,商业组织不仅有责任防止内部不道德行为的滋生,更需防范其蔓延到社会,造成更大的伤害。然而,在竞争激烈的市场环境下,追求经济效益往往成为组织管理者的首要目标,这种趋向使得他们在激励员工达成经济目标时忽略了自身的道德领导义务。在这种情况下,员工的伦理建言显得尤为重要。伦理建言指员工试图改变组织中的不道德实践和规范而主动向上级提出建设性意见的行为(Huang和Paterson,2017)[1]。作为自主的伦理行为,伦理建言比针对改进工作或组织现状为目的的建言行为(段锦云和黄彩云,2014;陈建和时勘,2017;Van Dyne和Lepine,1998)[2][3][4]更具挑战性和敏感性。现有研究表明,在组织结构趋向于扁平化和权力下放的当下,员工的伦理建言不仅有助于填补政府和组织管理层的监督缺失,还能直接促进组织内部道德风险的有效管理和控制(Huang和Paterson,2017)[1]。因此,探讨如何激发员工的伦理建言行为成为了提升组织道德水平和实现可持续发展的关键路径。

纵观既有相关文献,广受关注的道德型领导方式被认为是影响员工伦理建言的的重要前因变量(Zheng等,2022;Huang和Paterson,2017)[1][5]。然而,在管理实践中,大多数的领导者则表现为缺乏伦理沟通和伦理实践展示,持续地不回应下属关于伦理的议题,也不用语言和行动通过沟通、榜样和奖罚展现自己对伦理议题的支持。如,当员工工作牵涉到伦理问题时,他们不参与或选择缺席;在需要做出道德决策时,他们保持中立或者逃避承担责任(Quade等,2022)[7]。这种领导方式为道德无涉领导(Amoral management)(任磊等,2022;刘燕等,2024)[8][193]。Carroll(1987)[9]指出,在商业实践中,道德无涉领导处于正态分布的中间位置,是组织中的大多数。然而,目前只有少数学者对这一概念进行了探索(Carroll,1987;Greenbaum等,2015)[9][10],如Greenbaum等(2015)推断道德无涉领导对商业利润的获取和领导力维护是有益的。不过,现有研究并未明确证明道德无涉领导的积极作用,而是常常将其与非伦理行为联系。如Quade等(2022)[7]研究发现,道德无涉领导会加剧员工的非伦理行为;任磊等(2022)[8]进一步证实,在高竞争氛围下,道德无涉领导的消极效应尤为明显;Entwistle和Doering(2023)[11]研究成果同样揭示了无涉道德的领导方式确实存在“黑暗面”。

........................

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

(1)填补道德无涉领导对下属(非)伦理行为的机制研究。本研究借助社会信息加工理论构建理论模型,并通过严谨的实证研究方法深入探讨道德无涉领导对下属伦理建言的潜在影响。在此基础上,本文尝试回答不道德宽容在道德无涉领导与伦理建言间如何担任中介角色。

(2)从组织和个体两个层面探讨道德无涉领导发生影响的边界条件。若道德无涉领导在道德上无为、保持中立等特质不能给下属提供道德指导,那组织伦理氛围是否发挥了对道德无涉领导的替代效应向个体传递组织所倡导的价值观及相应的行为规范?此外,并不是所有的个体在伦理决策时都依赖上司做出指导,而道德认同作为一个个体差异变量,其对道德无涉领导是否同样起到替代作用?基于此,本文将组织伦理氛围及道德认同引入理论框架,以探讨在不同的领导情境中道德无涉领导的有效性如何增强或减弱。

(3)指导企业人力资源实践。在对道德无涉领导与下属伦理建言之间的关系进行上述研究后,实证研究结果可为商业组织和管理者在经营管理中加强道德领导提供科学依据和对策建议。

.......................

第二章 文献综述

2.1 道德无涉领导研究综述

2.1.1 道德无涉领导的概念

Carroll(1987)[9]首次提出了道德无涉领导的概念,并将其与道德领导及不道德领导共同视为道德领导范式的三个主要类别。值得注意的是,Carroll(1987)[9]强调,道德无涉领导并非作为道德领导与不道德领导之间的过渡形式而存在,而是一种独特且自主的领导形态,其特点在于在日常商业决策和实践中忽视或绕过固有的道德含义。假设道德领导代表正确行为,不道德领导代表错误行为,那道德无涉领导则介于正确与错误之间的状态。Carroll(1987)[9]从大量企业管理人员行为数据分析报告中发现,这三种领导方式在商业中的数量占比呈正态分布(见图1)。在处理道德问题时,道德无涉领导既不像道德领导那样积极强调伦理规范和展示道德行为,也不像不道德领导那样试图逃避法律法规以获得组织或个人利益,而是展现出一种模糊的中立态度(Carroll,1987)[9]。此外,Carroll(1987)[9]进一步将道德无涉领导细分为无意和故意两种形式,前者出于领导者自身道德观念缺乏导致的无意为之,这通常表现为一种在面临道德议题时的无知态度;后者尽管领导者对道德标准有一定认知,但选择在商业行动中剥离道德判断,认为商业活动与伦理标准不相容,从而在决策和行动中排除道德考量(Treviño,2000)[23]。

公共选修课企业伦理论文怎么写

...........................

2.2 不道德宽容研究综述

2.2.1 不道德宽容的概念

不道德宽容(Unethical Tolerance)这一概念首次由Froelich和Kottke(1991)[14]在研究组织行为时提出,旨在深入探索员工对组织内部不道德行为的态度。这一概念的提出背景在于领导与员工互动中的道德维度,尤其集中于领导不道德行为如何影响员工的态度和行为。具体而言,不道德宽容被定义为员工对组织内不道德行为的容忍、默许或接受,这既包括对领导的欺骗、利益冲突、滥用职权等违反道德准则的行为的被动接受,也可能包括对这些行为的积极模仿或支持(Froelich和Kottke,1991)[14]。随着研究的深入,不道德宽容开始被视为一种复杂的心理状态,它包括认知、情感以及行为响应的各个方面。在认知层面上,员工可能会对不道德行为进行合理化,将其视为为达到组织更高目标或在激烈市场竞争中的必要手段;情感层面上,员工可能会对这些行为产生麻木感或淡漠态度,尤其是在频繁面对此类行为的环境中;而在行为层面上,不道德宽容可能导致员工在面对不道德行为时采取模仿或避免干预不道德的行为(Mudrack和Mason,1999;Froelich和Kottke,1991;Greenbaum等,2018)[14][15][16]。在组织环境中,高不道德宽容可能导致道德标准的整体下降,员工对不道德行为的忽视或容忍可能增加道德风险并促成道德滑坡。在这种环境下,员工逐渐降低个人的道德标准以适应周围环境。相反,低不道德宽容有助于培育积极的、以伦理为导向的组织文化。在这样的文化中,员工被鼓励坚守道德准则,领导层对不道德行为采取零容忍态度。

不道德宽容是行为伦理学中相对校对的概念,其可以作为一种特质被长期激活,也可以作为一种状态被短期激活(Froelich和Kottke,1991)[14]。不道德宽容的激活除了受自身性格特质的影响外,也可以被一些情境因素所启动。如Greenbaum等(2018)[15]的研究表明领导的不道德行为会促进下属不道德宽容的提升。领导不道德行为的程度越高,代表领导对员工的不道德行为的容忍就越高,下属很大程度对领导的行为进行一定的模仿,进而提升自身的不道德宽容。

.............................

第三章 理论与假设提出 ...................... 25

3.1 社会信息加工理论 ............................. 25

3.2 道德无涉领导与不道德宽容的关系 ................ 26

第四章 问卷设计与预调研 .................. 32

4.1 问卷设计 ................................. 32

4.2 测量工具 .......................... 32

第五章 正式调研及数据结果分析 ...................... 37

5.1 样本选择与数据获取 ......................... 37

5.2 描述性统计分析 ................................ 37

第五章 正式调研及数据结果分析

5.1 样本选择与数据获取

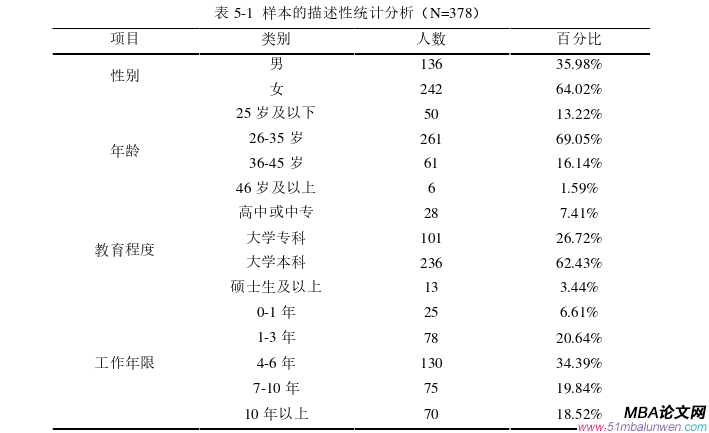

本次调查的样本来源于江苏一家主营金属制品和电子元件研发、生产与销售的高新技术企业,该企业覆盖了传统制造业和部分服务业,具备多样化经营特点,代表性良好。

本研究通过邮件和问卷星在线问卷的形式进行问卷的发放和回收,问卷采用领导-下属匹配的方式进行收集。首先联系该司的人事经理并向其说明研究的目的和内容,遵循便利抽样的原则,最终有450名员工及其上级同意参与调研。本研究采用两阶段的方式发放问卷,请求人事经理将问卷的电子链接发放给参与调查的员工,问卷匹配结合人力资源部提供的员工名单及其手机号码的后四位。在数据收集之前,调查者向参与者明确承诺,所有问卷信息将严格保密,并强调所收集数据仅用于学术目的。此外,为减少潜在的共同方法偏差,本文的数据收集工作被划分为两阶段进行。在第一阶段,收集下属的人口统计学信息,以及下属评价的道德无涉领导、不道德宽容、伦理氛围及道德认同。第一阶段共发放问卷450份,回收有效问卷403份,有效回收率90%。三周后开启第二阶段的问卷调查,由上级对下属的伦理建言行为进行评价。该阶段发放领导问卷74份,对应员工问卷403份,收回领导问卷63份,对应员工问卷384份,有效回收率95%。

最后通过手机尾号对两轮的问卷数据进行匹配,在剔除那些选项完全相同、有明显填答规律和不完整的问卷后,最终获得378份有效的领导及其下属问卷。

公共选修课企业伦理论文参考

..............................

第六章 研究结论与展望

6.1 研究结论与讨论

基于道德无涉领导在组织中的重要作用,本文首先进行文献分析和问卷调查,以明确道德无涉领导的概念和界限。其次,根据社会信息加工理论,探讨道德无涉领导如何影响员工的不道德宽容,并进一步考察其对后续伦理建言行为的影响,同时还探讨了组织伦理氛围及道德认同在其中的调节作用。

(1)道德无涉领导通过不道德宽容间接抑制下属的伦理建言行为。

基于社会信息加工理论,本文构建了道德无涉领导、不道德宽容和下属伦理建言之间的理论关系模型。研究结果显示,道德无涉领导不会直接推动下属实施伦理建言,而是通过促进其不道德宽容来间接抑制伦理建言行为,不道德宽容在道德无涉领导与伦理建言之间起到了中介作用。道德无涉领导在道德上“保持中立”的道德立场,使得下属在工作中通常遭遇两大伦理困境:一是不清晰明确的道德规则与界限,使得员工感到无所适从;二是即使了解哪些行为符合规范,但面对风险承担时又陷入挣扎,考虑是否执行(Nash,1990)[187]。伦理建言作为一种特殊的建言行为,主动提出组织内部的伦理问题存在一定的人际风险(Lee等,2017)[21],因此,员工在提出伦理建言时需要具备足够的勇气和动力来应对由人际风险引起的担忧(Lin等,2009)[188]。不道德宽容被认为是一种可变的个性特征,并非一成不变的特质。即个体所处的特定环境能够对其心理状态产生影响,进而影响员工的不道德宽容度,使之在不同情境下表现出差异(Froelich等,1991)[14]。领导力就是这样一个关键的决定因素,员工在寻求有关道德和不道德行为的指导时,得不到上司的回应,长此以往,误使下属认为不道德不是原则性问题或不是很重要,产生对组织的消极情感。这种伦理衰退的过程反映在对不道德宽容的提高上,高不道德宽容的下属无需为遵守组织道德规范和普适性的社会道德规则而进入两难的抉择,因此对违反组织伦理准则的行为“知而不言”。以上结论验证了本研究提出的假设,即道德无涉领导通过道德认知机制抑制下属伦理建言。

参考文献(略)